Bajo la superficie visible de los cultivos, reside una red biológica de una importancia vital y que a menudo ha sido subestimada por los agricultores: la simbiosis micorrízica.

El término micorriza fue acuñado en 1885 por el botánico Albert Bernard Frank a partir de las palabras griegas mycos (hongo) y rhizos (raíz), con el que describe una de las asociaciones mutualistas más antiguas y extendidas del planeta. Una alianza estratégica entre ciertos hongos del suelo y las raíces de la inmensa mayoría de las plantas terrestres, una relación que a co-evolucionado durante más de 400 millones de años y que fue, de hecho, un factor indispensable para la colonización del medio terrestre por parte de la vida vegetal.

Actualmente, avalado con estudios en este campo, se estima que entre el 90 % y el 97 % de todas las familias de plantas vasculares, establecen de forma natural este tipo de simbiosis, lo que subraya su carácter casi universal y su profunda relevancia ecológica y agronómica.

Derivado de ello, y en el campo de la fitotecnia en concreto, las empresas especializadas en el desarrollo de fertilizantes, biofertilizantes y bioestimulantes, han puesto su punto de interés en no ver el suelo como un mero sustrato inerte, sino un hábitat vivo cuya fertilidad depende intrínsecamente de la actividad de los microorganismos que lo habitan. Esta visión ha puesto en marcha un gran número de líneas de investigación, así como la formulación de nuevos productos a disposición del tejido productor agro.

El protagonismo de las micorrizas en la agricultura.

Las micorrizas son actores clave, funcionando como una extensión viva del sistema radicular de la planta, que redefinen el modelo de la nutrición vegetal.

Como avanzamos, su creciente protagonismo en la agricultura actual no es una casualidad, sino la respuesta a una confluencia de presiones económicas, regulatorias y medioambientales que definen el futuro del sector. La necesidad de transitar hacia una agricultura más sostenible, reducir la dependencia de los fertilizantes de síntesis química, cuya producción y coste son cada vez más volátiles, y aumentar la resiliencia de los cultivos frente a los desafíos impuestos por el cambio climático (como la sequía y la salinidad) han posicionado a las micorrizas como una herramienta biotecnológica de primer orden.

Las micorrizas como potenciadores de la biología del suelo.

El interés en estos microorganismos beneficiosos va más allá de la simple búsqueda de alternativas «ecológicas». Representa un cambio fundamental en el enfoque agronómico, pasando de un modelo basado predominantemente en la química del suelo a uno que integra y potencia la biología del suelo.

La adopción de inoculantes micorrícicos responde a una lógica integral: las políticas agrarias, como el Pacto Verde Europeo, incentivan la reducción del uso de agroquímicos; la economía agrícola busca optimizar la eficiencia en el uso de nutrientes para mitigar costes; y el mercado de consumo demanda alimentos de mayor calidad nutracéutica, producidos de forma más respetuosa con el medio ambiente.

En este sentido, las micorrizas, al mejorar la absorción de nutrientes, aumentar la tolerancia al estrés y mejorar la calidad de las cosechas, se sitúan en el nexo de estas tres fuerzas, ofreciendo una solución multifuncional que alinea la productividad con la sostenibilidad.

El mecanismo simbiótico de las micorrizas.

La simbiosis micorrízica es un ejemplo prácticamente único de mutualismo, donde ambos socios (planta y hongo) obtienen beneficios vitales para su supervivencia y desarrollo. Es precisamente este intercambio bidireccional de recursos el motor de su éxito evolutivo y de su valor agronómico.

Para concretar esta relación mutualista, centrados en la relación de la planta al hongo, esta, como organismo autótrofo, realiza la fotosíntesis para producir carbohidratos (azúcares como glucosa y fructosa) y otros compuestos orgánicos. Una parte significativa de estos fotosintatos (productor derivados de la fotosíntesis), que puede llegar a superar el 20 %, es transferida al hongo a través de las estructuras de intercambio (arbúsculos o Red de Hartig). Hay que tener en cuenta que, el hongo, al ser heterótrofo, depende completamente de este suministro de carbono para su crecimiento y metabolismo.

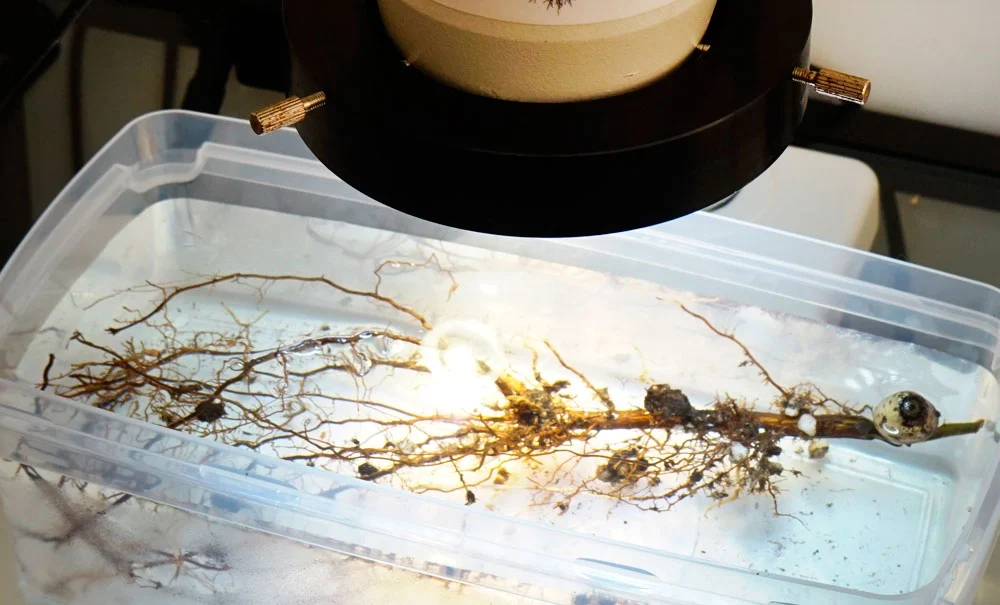

Y con respecto a la relación del hongo a la planta, este, a cambio, despliega en el suelo una compleja y extensa red de filamentos microscópicos llamado micelio extrarradical, que puede extenderse mucho más allá de la zona de agotamiento de nutrientes que rodea a las raíces.

Esta red fúngica actúa como una prolongación funcional del sistema radicular, explorando un volumen de suelo hasta cientos de veces mayor. Gracias a esta exploración, el hongo es capaz de absorber y transportar eficientemente hacia la planta elementos esenciales que son poco móviles en el suelo, destacando el fósforo (P). Además de la mejora de la captación de agua y otros nutrientes como el nitrógeno (N), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), zinc (Zn), cobre (Cu) y manganeso (Mn).

Esta relación mutualista, aunque casi universal en el reino vegetal, no está exenta de complejidad que va más allá de la simple presencia de un hongo. Por ejemplo, la eficacia de la simbiosis en un entorno agrícola no está garantizada por la mera inoculación, ya que depende de una delicada compatibilidad entre la cepa específica del hongo, la especie y variedad del cultivo, las condiciones edafoclimáticas (pH, textura, fertilidad del suelo) y las prácticas de manejo agrícola.

Esta especificidad funcional explica por qué la investigación y el desarrollo en el sector se han alejado de los inoculantes genéricos para centrarse en el aislamiento, selección y producción de cepas de élite. Empresas líderes, muchas de ellas asociadas a AEFA, invierten considerables recursos en identificar y patentar cepas con características superiores, como una mayor tolerancia a la salinidad o una capacidad excepcional para producir micelio externo, que ofrecen un rendimiento predecible y una ventaja competitiva en condiciones agronómicas concretas.

Especies y cepas de hongos de interés comercial.

Aunque existen miles de especies de hongos micorrícicos en la naturaleza, solo un número reducido ha sido aislado, estudiado y producido a escala comercial.

Dado que la mayoría de los cultivos agrícolas forman simbiosis con hongos para generar Micorrizas Arbusculares (MA), el mercado de inoculantes está fuertemente dominado por este grupo. Para las MA, los géneros Glomus y Rhizophagus son los más comunes en las formulaciones comerciales.

Dentro de los hongos MA, la especie Rhizophagus irregularis (anteriormente clasificada como Glomus intraradices) es, con diferencia, la más utilizada y documentada en productos comerciales y estudios científicos. Su amplia adaptabilidad a diferentes plantas y condiciones de suelo la convierte en una opción fiable para los formuladores.

Además, en un contexto de innovación y especialización de cepas, la verdadera ventaja competitiva en el mercado actual no reside en el uso de especies comunes, sino en el aislamiento y la patente de cepas exclusivas con características agronómicas superiores. Este es el campo de batalla de la innovación. Por ejemplo, hay empresas que han basado su éxito en la cepa patentada Glomus iranicum var. tenuihypharum, destacada por su excepcional producción de micelio extrarradical y su alta tolerancia a la salinidad, lo que la hace especialmente eficaz en condiciones de agricultura intensiva. Y siguiendo con ejemplos, de manera similar, otra empresa española y asociada a AEFA ha desarrollado su tecnología en torno a cepas exclusivas como Rhizoglomus irregulare BEG72, aislada en colaboración con el centro de investigación IRTA.

Esta tendencia hacia la especialización genética permite ofrecer productos de mayor valor añadido, con una eficacia más predecible y adaptada a desafíos específicos en cultivo.